[Creation #2] ‘KBO의 지향점’ 양대리그는 가능할까?

스포츠커뮤니케이션이론및실습(캡스톤디자인)

Article Creation #2

Topic: Sport Organization

이 글은 2021년 10월 20일에 작성됐습니다

서론

‘2020년 12 구단 양대리그 체제’ 지난 2011년, 한국야구위원회(이하 KBO)가 프로야구 30주년 기념리셉션에서 발표한 5대 비전 중 하나였다. 이와 함께 KBO는 연 1,000만 관중 개척, 통합 손익분기점 흑자 전환, 하위리그 체제 개편, 명예의 전당 개관 등을 목표로 내세웠다(장현구, 2011). 그리고 10년이 지난 지금, 어느 하나 제대로 이뤄진 것이 없다. 기존 8개 구단에서 2개가 늘어 10개 구단 체제로 개편됐을 뿐이다. 양대리그에 대한 논의는 이뤄지지 않고 있다. 관중 현황은 어떨까? 천만 관중을 꿈꾸던 KBO는 2017년 840만을 정점으로 상승세가 꺾였다. 인기의 최절정을 누리던 프로야구는 몇 년 전부터 하락세를 그리고 있다. 여기에 코로나19 유행으로 리그 진행과 관중 수용에 차질이 생겼고, 올해 내외적으로 좋지 않은 여론으로 내리막이 더 가팔라지고 있다. 구단들은 흑자는커녕 매년 적자 폭이 커지고 있으며 명예의 전당은 몇 년째 지연돼 삽 한 번 푸지 못했다. 10년 전 KBO가 그렸던 목표는 여러 방면에서 지지부진하다.

특히, 양대리그는 KBO의 숙원 사업이다. 1999~2000년에 2년 동안 실제로 양대리그가 가동되기도 했으며 그 이후로도 궁극적인 지향점으로 양대리그를 준비했다. KBO는 이를 목표로 기존 8개 구단 체제에서 10개 구단으로 리그를 확장했다. 2011년 제9 구단 NC 다이노스가 창원을 연고지로 창단됐고, 2013년 제10 구단 KT 위즈가 수원을 연고지로 창단됐다. 2015년부터 10개 구단 체제로 1군 리그가 가동되고 있지만 그 이후의 신생구단 소식은 들려오지 않고 있다. 오히려 현재 10개 구단이 많다는 의견까지 나온다. 구단이 늘어나면서 더 많은 선수들이 뛸 수 있는 환경이 마련됐지만 질적인 방면에서 그만큼 발전하지 않았다는 평가다. 그렇게 되면서 자연스레 양대리그 소식은 수그러들었다. 프로야구 30주년 기념 5대 비전 발표 이후 10년이 지난 현재 KBO리그는 40주년을 앞두고 있다. 앞으로 10년의 비전을 다시 세울 시점이다. 현 상황에서 양대리그는 다시 논의 대상이 될 수 있을지 의문이 생긴다. 현재 한국 야구는 선수들의 일탈 문제, 도쿄올림픽 부진 등을 이유로 위기에 놓여 있다. 어쩌면 2000년대 초반 겪었던 암흑기가 다시 찾아올지 모른다는 우려가 나온다. 그렇기 때문에 KBO리그가 다시 부흥하기 위해 어떤 변화가 필요하다는 목소리가 꾸준히 나온다. 그리고 양대리그가 그 방안 중 하나로 꼽혀 언급되기도 한다. 과연 양대리그는 위기를 탈피하는 방법이 될 수 있을까?

양대리그 실패의 역사

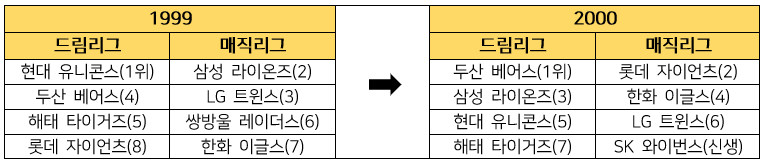

1999년부터 2000년까지 KBO리그도 2시즌 간 양대리그를 도입한 바 있다. 매직리그와 드림리그 둘로 나눠 리그를 진행했다. 결과적으로 이 시도는 실패로 끝났다. 사람들이 양대리그 도입에 반대하는 이유 중 하나로 이때의 실패를 꼽는 경우가 많다. 하지만 당시 KBO리그는 이름만 양대리그일 뿐 이해되지 않는 방식이었다. 우선 매년 리그가 달라졌다는 점이다. 보통 양대리그는 고정된 상태에서 진행되는 것이 기본으로 생각된다. 어떤 변화를 꾀하기 위해 몇 년마다 일부분 변경하는 경우는 있다. 단순히 성적으로 분류해 매년 리그를 다르게 운영하는 것은 어디서도 찾아볼 수 없는 방식이었다.

이때 프로야구의 리그 분배는 성적에 따라 매년 달라졌다. 첫해에는 전 시즌 성적을 기준으로 1, 4, 5, 8위를 드림리그에, 2, 3, 6, 7위를 매직리그에 배치했다(KBO, 2021). 이듬해에는 1, 3, 5, 7위(드림), 2, 4, 6위와 신생팀(드림)으로 다르게 분류하는 방식을 택했다. 이는 리그 간 불균형을 막기 위한 조치였는데 이렇게 하고도 두 리그의 성적은 크게 차이가 났다. 2000시즌 드림리그 3위 삼성(0.539)이 매직리그 1위 LG(0.515)보다 승률이 앞섰다. 이렇게 되면서 8팀 중 5팀이 포스트시즌에 진출하는 초유의 사태가 발생했다. 또한, 타 리그와의 경기 수가 너무 많았다는 점도 문제였다. 1999년에는 같은 리그 3팀과 20경기, 타 리그 4팀과 18경기씩 총 132경기를 치렀고, 2000년에는 리그 상관없이 7팀과 19경기씩 총 133경기를 치렀다. 리그 간 경기 수 차이가 거의 없어 사실상 단일리그를 치르는 것처럼 보였다. KBO는 2년 만에 양대리그 제도를 폐지한다.

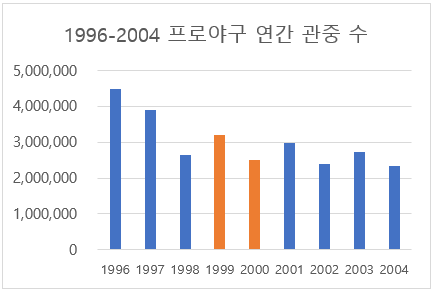

그럼에도 불구하고 양대리그가 관중 유입에 악영향을 준 것은 아니다. 1999-2000년 관중 수는 양대리그 도입 전후와 비교했을 때 크게 다르지 않다. 90년대 중반 500만 이상 관중으로 호황을 누리던 프로야구는 1997년 IMF 외환위기를 기점으로 위기를 맞았다. 쌍방울, 해태 등이 구단 운영에 어려움을 겪었고 관중 수는 급감했다. 그리고 2000년대 중반까지 프로야구는 암흑기를 보냈다. 양대리그를 그 원인으로 보기는 어렵다.

해외 사례

이미 양대리그를 운영하고 있는 해외 사례는 어떨까? 미국 메이저리그(MLB)와 일본 프로야구(NPB)는 오래전부터 양대리그 체제로 리그를 운영해 왔다. MLB의 내셔널 리그(NL)와 아메리칸 리그(AL)는 태생부터 다른 단체다. 내셔널 리그는 1876년 8팀이 승부를 겨루는 독립적인 리그로 시작됐다(Britannica, 2013). 이후 1901년 아메리칸 리그가 출범하고 두 리그의 공생 관계가 시작됐다(Britannica, 2013). 1903년에는 양 리그의 우승자끼리 맞대결을 가져 최종 우승팀을 가리는 월드시리즈가 시작됐다(Augustyn, 2020).

그렇지만 기본적으로 내셔널 리그와 아메리칸 리그는 100년이 가까운 기간 동안 독립적으로 운영됐다. 리그 간 교류전은 1997년에야 이뤄졌고 1999년까지 두 리그의 회장이 각각 존재했다. 각 리그의 비전과 정책에 따라 운영이 달라졌다. 심지어 서로 스트라이크 존이 달라 같은 상황이라도 심판 판정이 다르게 나오기도 했다. 그 시기에 미국 프로야구에는 내셔널 리그, 아메리칸 리그, 그리고 메이저리그 사무국까지 3개의 독립체가 존재했다(Bill Nowlin, 2019). 2000년이 되어서야 내셔널 리그와 아메리칸 리그는 하나의 메이저리그로 합병되었다. 합병 이후에도 독립적인 모습이 완전히 없어진 것은 아니다. 여전히 리그 간 차이는 있는데 대표적인 것이 지명타자 제도다. 1972년까지 두 리그는 모든 투수가 타격을 병행했다. 하지만 이듬해 아메리칸 리그가 투고타저 문제를 해결하기 위해 지명타자 제도를 도입했고 지금까지 그 모습이 이어지고 있다. 내셔널 리그도 도입을 몇 차례 논의했지만 구단끼리 합의에 이르지 못했다(2020년, 선수 보호를 위해 한시적으로 도입). 현재 리그당 15팀씩, 총 30개 팀이 메이저리그를 이루고 있다.

일본 프로야구는 1936년 단일 리그 체제로 출범한 이후 1949년까지 그 모습을 유지했다. 그러나 1950년 마이니치 오리온즈(현 지바 롯데 마린스)의 창단 문제로 구단 간 분열이 시작됐다. 당시 오리온즈의 모기업인 마이니치 신문과 경쟁 관계인 요미우리 자이언츠(요미우리 신문)를 필두로 창단 반대의 목소리가 나왔다. 찬성파와 반대파로 구단이 나뉘었고 결국 리그가 분열되는 상황에 이른다. 그렇게 일본 프로야구는 센트럴 리그와 퍼시픽 리그로 나뉘어 지금의 형태가 됐다. 메이저리그의 상황과 비슷하게 퍼시픽 리그는 지명타자 제도가 있지만 센트럴 리그는 투수가 타석에 들어선다는 차이점이 있다. 일본 프로야구는 리그당 6팀씩, 총 12개 팀이 리그를 이룬다. 이렇게 양대리그로 운영되는 미국과 일본은 비슷한 포스트시즌 형식을 가지고 있다. 세부적인 차이는 있지만 크게 봤을 때 양대리그 우승팀끼리 붙어 월드시리즈/일본시리즈에서 최종 우승자를 결정하는 형태다.

본론

KBO는 오래전부터 양대리그를 꿈꿔왔다. 이렇게 양대리그를 염원하는 이유는 무엇일까? 이제부터 본격적으로 양대리그를 도입할 필요가 있는지 따져보려 한다. 양대리그의 필요성과 문제점, 그리고 실제 도입을 위해 준비해야 할 것은 무엇이 있을지 논의하고자 한다.

양대리그의 필요성 ① - 포스트시즌 개편

우선 현재 포스트시즌이 단조로운 형태라는 문제점이 있다. 현 포스트시즌 제도는 1위부터 5위 팀까지 한국시리즈, 플레이오프, 준플레이오프, 와일드카드까지 배정받아 역순으로 진행된다. 그만큼 밑에서 올라오는 팀일수록 우승 확률은 떨어지고 1위 팀에게 절대적으로 유리한 구조다. 현재 형식의 역대 포스트시즌 30번 중 정규시즌 1위 팀이 한국시리즈 우승에 실패한 것은 고작 5번(16.7%)이다. 가끔 나오는 업셋의 짜릿함도 있지만 대체로 포스트시즌이 뻔하게 흘러간다는 지적이 나온다. 메이저리그의 경우 최근 20년간 진행된 포스트시즌에서 정규시즌 승률 1위 팀이 월드시리즈 우승을 차지한 것은 6번(30%)이다(스포츠투아이, 2021). 그만큼 포스트시즌에 진출하는 팀이 많기 때문이기도 하지만 승률 1위 팀에게 주어지는 어드밴티지가 별로 없다는 점이 있다. 우승팀 예측이 쉽지 않다. 그러면서 포스트시즌에 대한 관심도는 높아진다. 포스트시즌은 우승자가 결정되는 한 시즌의 피날레인 만큼 팬들의 관심이 쏠리고 포스트시즌을 통해 얻어가는 수익 비중은 크다.

지난해 코로나19 유행으로 리그 중단과 일정 축소가 나오면서 전 세계 스포츠 리그는 재정 문제에 직면했다. 당시 코로나 확산이 가장 활발했던 미국에서 4대 메이저 스포츠 리그는 포스트시즌 확대를 결정했다. 2020년 메이저리그는 기존 10팀이 진출했던 포스트시즌을 16팀 진출로 확대했다. 이를 통해 포스트시즌 TV 중계 수익이 10팀 기준 7억 8천만 달러(약 9,335억 원)에서 16팀 기준 10억 달러(약 1조 1,970억 원)로 증가할 것으로 예상했다(Prisbell, 2020). 메이저리그 외에도 지난해 북미 아이스하키리그(NHL)가 16팀에서 24팀으로, 미국 프로농구(NBA)는 16팀에서, 20팀으로 포스트시즌 진출팀을 확장했다. 미국 프로풋볼(NFL)은 코로나 팬데믹과 관계없이 플레이오프 진출 팀을 12개에서 14개로 확대했다(천병혁, 2021). 올 시즌, 메이저리그는 기존 방식으로 10팀 체제의 포스트시즌을 치르고 있다. 그런데 올 시즌 이후 만료되는 선수노조(MLBPA)와의 노사 단체 협약(CBA)을 통해 14팀 체제의 포스트시즌 확대를 논의할 것으로 보인다(Perry, 2021). 이처럼 포스트시즌을 확대하는 방안이 대세로 떠오르고 있다. 그렇다면 국내 상황은 어떨까? 현재 KBO리그의 포스트시즌은 와일드카드부터 한국시리즈까지 최소 11경기에서 최대 19경기가 치러진다. 이는 일본(14~23경기)이나 미국(24~41경기)의 방식보다 규모가 작다. 심지어 이번 시즌은 일시적이지만 준플레이오프와 플레이오프를 기존 5판 3선승제에서 3판 2선승제로 축소해 경기 수는 더 줄어들 것으로 보인다.

현재 KBO리그의 포스트시즌 시스템은 우승 예측이 쉽고 경기 수는 적어 흥미도가 떨어진다. 포스트시즌을 개편하고 비중을 확대할 필요가 있어 보인다. 양대리그를 통한 포스트시즌 개편은 2가지 문제를 해결할 수 있다. 위 그림은 양대리그 도입을 가정한 포스트시즌 개선안이다. 형식은 NPB의 포스트시즌 제도를 참고했다. 각 리그의 2~3위 팀이 먼저 준플레이오프(5판 3선승제)를 치르고 승리 팀이 1위 팀과 플레이오프(7판 4선승제)에서 만난다. 그리고 양쪽 리그에서의 플레이오프 승자끼리 한국시리즈(7판 4선승제)를 통해 우승을 결정한다. 기존 제도보다 우승팀을 예측하기 어렵고 경기 수도 늘어난 구조다. 물론 개선안 역시 10팀 중 과반수 이상인 6팀이 포스트시즌에 진출하는 점, 경기 수가 크게 늘어 흥미가 분산되는 문제가 나올 수 있다. 이는 가상의 대안일 뿐 어떤 방식이든 포스트시즌은 개편이 필요하다.

양대리그의 필요성 ② - 트레이드 활성화

최근 KBO리그는 팀에 중복되는 자원의 선수들을 길 터주기 형식으로 트레이드하는 경우를 종종 볼 수 있다. 다만, 팀의 주전 선수, 그리고 스타 선수들의 트레이드는 드물다. 양대리그를 도입했을 때의 또 하나의 이점은 트레이드 활성화다. 단일 리그에서 다른 팀들은 모두 직접적인 경쟁자다. 그만큼 트레이드로 보낸 선수가 하루아침에 적으로 돌변한다는 부담이 있다. 2015년 롯데에서 KT로 트레이드된 장성우는 그해 롯데 상대로 4할대 타율에 5개의 홈런으로 친정 팬들에게 비수를 꽂은 바 있다. 이럴 때 팬들은 아쉬움 혹은 분노가 2배로 나타나게 된다. 구단 입장에서도 썩 달갑지 않다. 그만큼 주요 선수 트레이드에 소극적인 자세를 취할 수밖에 없다. 양대리그 체제에선 이런 부담을 조금 덜 수 있다.

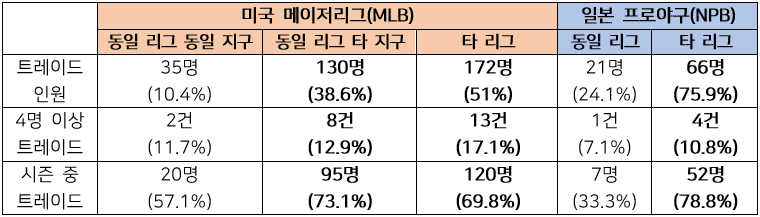

2021년 10월 10일 기준 올해 메이저리그에서 트레이드를 통해 팀을 옮긴 선수는 총 337명이다. 이중 동일 지구 팀 간 트레이드는 35명(10.4%), 동일 리그 타 지구는 130명(38.6%), 타 리그는 172명(51%)이었다(spotrac, 2021). 가장 많이 상대하게 되는 같은 지구 팀끼리의 트레이드가 확실히 적다. 여기서 한 가지 지적이 나올 수 있다. 메이저리그의 한 구단이 트레이드할 수 있는 구단의 수로 보면 같은 지구 팀이 가장 적고 타 리그 팀이 가장 많으니 당연한 수치가 아니냐는 것이다. A 구단이 트레이드 가능한 29개 구단 중 ‘동일 리그 동일 지구’는 4팀(13.8%), ‘동일 리그 타 지구’는 10팀(34.5%), ‘타 리그’는 15팀(51.7%)으로 위 수치와 큰 차이는 없다. 하지만 그 트레이드의 질적인 부분을 따져 보면 다르다. 한 트레이드에 4명 이상이 포함된 ‘빅 딜(Big Deal)’은 타 리그와 더욱 활발하다는 것이 나타난다. 그리고 본격적으로 순위 싸움에 들어간 시즌 중에 성사된 트레이드의 비율도 타 지구, 타 리그가 높게 나타난다. 메이저리그의 경우 크고 작은 트레이드가 수없이 일어나는 만큼 단순히 트레이드 인원으론 큰 의미가 없었다. 다만, 질적으로 중요한 트레이드는 타 지구, 타 리그와 적극적이었다.

일본은 일반적으로 매년 10건 미만의 거래가 이뤄지는 등 트레이드에 인색하다. 오히려 KBO리그보다 트레이드 건수가 더 적기도 하다. 그래서 최근 5시즌을 기준으로 잡고 살펴봤다. 지난 5년간 성사된 NPB는 타 리그 팀과의 트레이드(75.9%)가 압도적으로 많았다(NPB, 2021). 4명 이상 포함된 빅 딜, 시즌 중 트레이드 비율 역시 같은 결과였다. MLB와 NPB 모두 서로 경기가 적은 팀과 더 적극적으로 트레이드를 진행했다. KBO리그 역시 양대리그가 도입된다면 직접 상대하는 일이 적은 타 리그 팀과 부담을 덜고 카드를 맞춰볼 수 있을 것이다. 트레이드는 선수들에게 새로운 기회가 되기도 하고, 팀에겐 우승을 노리는 전략, 혹은 리빌딩의 요소가 될 수 있다. 그리고, 트레이드 자체가 이야깃거리이기 때문에 팬들의 흥미를 유발하기에도 좋다. 팬들은 트레이드를 통해 구단의 방향성을 엿볼 수 있다.

양대리그의 필요성 ③ - etc. 이동 거리 불균형 완화, 새로운 재미 요소

구단 간 이동 거리 차이로 인한 문제도 양대리그로 해소할 수 있다는 의견이 있다. 구단의 밀집도가 높은 수도권에 비해 지방 구단은 원정 이동 거리가 많다는 지적이 매년 나온다. 이동 거리가 차이 나는 만큼 선수들의 휴식 시간이 달라지고 이는 경기력에 영향이 갈 수 있다는 의견이다. 수년간 롯데, KIA와 같은 구단은 이로 인한 피해를 보고 있다. 기존 단일리그는 10개 구단을 모두 고려해야 하는 만큼 차이가 나올 수밖에 없다. 리그를 두 개로 쪼갠다면 이동 거리 분배 측면에서 비교적 수월해진다. 이 경우 수도권과 비수도권 두 리그로 분리하는 방안과 수도권과 비수도권 구단을 2~3개씩 섞는 방안이 있다. 또한, 양대리그의 특성을 이용한 새로운 재미 요소를 형성할 수 있다는 장점이 있다. 이는 교류전, 올스타전, 포스트시즌 등에서 나타난다.

리그가 두 개로 분리되더라도 다른 리그와의 교류전이 일정 부분 배정된다. MLB는 162경기 중 20경기(12.3%), NPB는 143경기 중 18경기(12.6%)가 교류전이다. 일본은 매년 시즌 도중 교류전 기간이 따로 마련되어 하나의 이벤트로 활용한다. 교류전 기간 동안 다른 리그 6팀과 3경기씩 경기를 치르고 순위를 매긴다. 교류전 시리즈에는 별도의 스폰서가 존재해 1위 팀과 MVP 선수에겐 상금이 주어진다. 선수들에게 동기부여가 될 수 있다. 상금 외에도 구단에 긍정적인 마케팅 효과가 형성된다는 장점도 있다. 2013~2016년 교류전에서 12팀 중 7팀이 정규시즌 평균보다 많은 관중을 모았고 다양한 이벤트를 활용할 수 있었다(伊藤 歩, 2017). 과거 KBO리그도 비슷하게 서머리그를 운영한 경험이 있다. 당시 서머리그는 상금 외엔 특색이 없다는 지적이 나오며 1년 만에 폐지됐다. 교류전은 다른 리그 팀과 경기를 치른다는 점에서 차이가 있다. 올스타전과 포스트시즌에서도 리그 간 대결 구도를 형성해 팬들에게 색다른 재미를 줄 수 있다.

그동안 치러진 올스타전은 어떤 기준으로 팀이 나뉘었는지도 모른 채로 진행됐다. 그래서 각 팀에 대한 소속감은 전혀 느낄 수가 없었다. 양대리그 도입이 이뤄지면 리그 대항 이벤트로서 올스타전이 운영될 수 있다. 2003~2016년 메이즈리그는 올스타전 승리 리그에 월드시리즈 홈구장 어드밴티지를 줬다. 이처럼 어떤 보상이 걸려있다면 올스타전을 보는 묘미가 더욱 증가할 것이다.

양대리그의 문제점 ① - 일정 문제

반면, 양대리그로 인한 문제점 역시 존재한다. 가장 큰 이유가 바로 일정 문제다. 앞서 양대리그의 장점으로 이동 거리 차이 불균형을 해소할 수 있다고 얘기한 바 있다. 이동 거리 측면에선 장점이 될 수 있을지 몰라도 전반적인 일정을 편성하는 데에는 큰 어려움이 될 수 있다. 10개 구단 체제에서 양대리그를 도입하게 되면 리그별 5팀으로 홀수가 된다. 그렇게 되면 리그마다 경기를 치를 때 한 팀씩 남게 된다. 여기에서 선택지는 두 가지가 있다. 첫 번째는 남는 한 팀이 휴식을 취하는 것, 두 번째는 남는 팀끼리 교류전을 치르는 것이다. 전자의 경우 시즌 일정이 너무 길어진다는 문제점이 있다. KBO리그는 하루에 5경기를 소화하는 지금도 일정 소화에 어려움을 겪고 있다. 하루에 4경기씩 경기를 진행하게 된다면 더욱 난항을 겪을 것으로 보인다. 후자의 경우엔 일정 소화에는 문제가 없지만 매일 최소 한 경기는 교류전을 치르게 된다. 이 경우 위에서 설명한 별도의 교류전 기간 없이 일정을 소화해 특수효과를 누리기 어렵다.

어떤 선택을 하더라도 문제가 발생한다. 구단이 12개는 되어야 이런 문제를 해결할 수 있을 것이다. 또한, 우천 취소로 인해 리그 간 일정 차이가 발생할 수 있다는 문제가 있다. 현재 KBO리그에서 돔구장을 보유한 구단은 키움 히어로즈 하나뿐이다. 키움은 홈 구장 특성상 우천 취소 경기가 다른 구단보다 적다. 정규 일정 이후 편성되는 잔여 경기는 대부분 우천 취소로 연기된 경기다. 이에 따라 키움은 이 기간 동안 다른 구단에 비해 적은 경기를 소화하게 된다. 양대리그로 리그가 나뉠 경우 키움이 속한 리그는 그만큼 우천 취소 경기가 줄어들 것으로 예상된다. 이렇게 되면 두 리그 간 잔여 경기 일정 차이가 발생하는 것이다. 키움 선수들은 이런 차이로 경기 감각 유지에 애를 먹는 경우가 많았다. 위와 같은 일정 문제는 분명 문제가 될 수 있다.

양대리그의 문제점 ② - 지루한 매치업

양대리그를 도입하게 되면 같은 리그 팀과 다른 리그 팀과의 경기 수 차이를 분명히 둘 필요가 있다. 지난 1999-2000년에 시행했을 때는 리그에 따른 경기 수 차이가 거의 없었다. 양대리그로 리그를 나눈 의미가 없어졌고 리그 간 승률 차이가 크게 벌어졌다. 이 부분이 지적 대상 중 하나로 꼽히며 양대리그 폐지론에 힘이 실렸다. KBO리그가 현 10개 구단 체제에서 양대리그를 치른다고 가정해보겠다. 앞서 밝힌 것처럼 MLB와 NPB에서 타 리그 팀과의 경기 비중은 약 12%였다. 한국은 미국이나 일본보다 비교적 적은 구단 숫자를 고려해 약 20%로 가정해 일정을 짜보려고 한다.

배정한 두 가지 방안이다. 최대한 한 시즌 내에 홈/원정 경기가 공평하게 치러질 수 있도록 설정했다. 또한, 현재(144경기)보다 더 많은 정규시즌 일정을 소화하지 않도록 제한했다. 앞서 문제점 ①에서 나온 것처럼 시즌이 너무 길어질 우려가 있기 때문이다. 1 안의 경우 2013-2014시즌에 치렀던 128경기 체제와 비슷하고, 2 안은 현재와 비슷한 규모다. 기본적으로 동일 리그 4개 팀과 24경기, 혹은 28경기를 치르게 된다. 이럴 경우 동일한 팀과 너무 많은 경기를 치르며 매번 비슷한, 지루한 매치업이 형성될 우려가 나온다. 일본의 경우 동일 리그에서 팀당 25경기를 갖는데 5개 팀과 상대한다는 점에서 차이가 있다. KBO리그의 경우 자기 팀을 제외하고 4개 팀과 경쟁을 하게 되면 비슷한 양상이 이어질 수 있다. 한 리그에 팀이 5개뿐이기 때문에 발생하는 문제다. 그렇다고 타 리그와의 경기 비중을 더 높이는 것은 지양할 필요가 있다. 동일 리그와 타 리그의 경기 수가 비슷해질수록 양대리그로 나누는 의미가 사라진다. 이 역시 10개 구단으론 양대리그가 어렵다는 것을 보여준다.

양대리그의 문제점 ③ - 명분 부족

결국 명분이 부족하다. 리그를 나눈다는 것은 프로야구 출범 이래 최대 규모의 개혁이 될 수 있다. 1999년 시행했던 양대리그와는 차원이 다른 변화다. 매년 리그가 변하는 것이 아니라 고정적인 팀으로 최소 몇 년을 이어갈 생각으로 나누게 될 것이다. 이렇게 큰 개혁인 만큼 여러 방면을 고려해 신중하게 팀을 나눠야 한다. 그런데 그렇게 팀을 나눌 기준과 명분이 있는지 우려가 된다. 이동 거리 완화를 위해 가장 효과적인 방법은 수도권/비수도권으로 양대리그를 운영하는 방안이다. 하지만 여기에는 부작용 역시 존재할 것으로 보인다. 기본적으로 비수도권 지역에서는 해당 지역 연고 팀을 응원하는 경우가 많지만 수도권 지역에는 10개 구단 팬이 골고루 존재한다. 프로야구팀 선호도 조사에서 연고 팀 응원 비율이 충청(28%), 전라(50%), 경북(41%), 경남(49%) 지역은 비교적 높았지만, 서울(21%), 경인(11%) 지역은 낮은 편에 속했다(한국갤럽조사연구소, 2021). 그렇기 때문에 이동거리 측면에서만 보고 수도권, 비수도권으로 나누는 것은 문제가 생길 수 있다. 그렇다면 어떤 기준으로 리그를 쪼개야 할까?

미국과 일본은 인위적으로 리그를 나눈 것이 아니었다. 미국의 경우 두 리그는 시작점부터 달랐다. 내셔널 리그와 아메리칸 리그는 처음부터 다른 리그였다. 일본 역시 구단 간의 대립으로 리그가 분열되면서 생긴 현상이다. 두 리그 모두 흥행을 위해 인위적으로 분리된 형태가 아니다. 또한, 지명타자 제도의 유무처럼 리그 간 특징적인 차이가 존재한다. 그런데 KBO리그가 리그를 나눌 때 이런 규칙의 차이를 둘 것인지, 그럴 필요가 있는지 의문이다. 왜냐하면 오히려 미국과 일본 모두 차이가 뚜렷한 양대리그에서 점점 리그 간 경계가 희미해지며 서로 통일된 모습으로 변하고 있기 때문이다.

내셔널 리그는 지난해 한시적으로 지명타자 제도를 시행한 데 이어 고정적으로 이 제도를 도입하려는 움직임을 보이고 있다. 올 시즌을 앞두고 메이저리그 사무국은 내셔널리그 지명타자 도입을 추진했으나 선수노조와 합의에 이르지 못했다(Ben Pickman, 2021). 이는 플레이오프 확대 방안과 함께 묶여 있었기에 단순히 지명타자 제도만을 반대한다고 보기는 어렵다. 지난해 리그 축소로 인한 임금 문제로 노사 관계가 좋지 못하다는 것도 한몫한다. 선수들 사이에서도 지명타자 제도를 반기는 이들이 많은 만큼 다시 합의점을 찾기 어렵진 않을 것이다. 일본 프로야구 역시 요미우리 자이언츠를 필두로 센트럴 리그에도 이를 도입하자는 목소리가 나온다. 선수들 역시 찬반 설문조사에서 90% 이상이 찬성한다는 입장이다(Sponichi, 2020). 이렇게 원래 양대리그를 시행하던 리그는 리그 간 차이를 줄이는 추세인데 KBO리그가 이를 역행할 필요가 있을지 의문이다.

양대리그를 위해 필요한 것은?

위에서 본 것처럼 양대리그는 장점도 있지만 분명 문제점도 많다. 그렇기 때문에 몇 가지 선행되어야 할 것이 있다. 우선 10개 구단 체제에서 양대리그는 불완전하다. 정규시즌 일정 편성부터 문제가 발생한다. 그리고 포스트시즌 진출 팀을 설정하는 데에도 딜레마가 생긴다. 10개 팀 중 6개 팀의 가을야구 진출은 다소 많게 느껴지지만 4팀 진출로 설정하기에도 문제가 있다. 양쪽 리그에서 상위 2팀씩 경기를 치르게 되면 포스트시즌 일정이 지금보다 훨씬 짧아진다. 리그 흥행 차원에서 지양해야 할 사항이다. 그렇기 때문에 적어도 12개 구단은 되어야 제대로 된 양대리그를 시행할 수 있다.

앞서 언급한 문제점 ①, ② 모두 12 구단 체제라면 해결될 수 있다. 문제는 현재 KBO리그가 구단을 12개로 늘릴 여력이 되지 않는다는 것이다. 현재는 물론 미래는 더욱 불투명하다. 한국 야구의 인기는 하락세를 그리고 있는 데다가 젊은 층으로 갈수록 야구에 대한 관심이 떨어지고 있다. 연간 운영비가 수백억 원에 달하는 야구단 운영을 선뜻 맡을 기업 역시 있을지도 의문이다. 가장 큰 문제는 한국 사회가 인구 절벽 문제에 직면했다는 점이다. 이는 야구뿐만 아니라 우리 사회 대부분의 산업에 적용되는 위협 요소다. 매년 출산율이 급감하고 유년 인구가 줄고 있다. 다시 말해 미래의 야구팬이 줄어들고, 야구선수도 줄어든다. 이 상태에서 리그를 확장하게 되면 질적 하락이 발생할 수밖에 없다.

이런 상황에서도 어떻게든 12 구단 체제로 늘리고 싶다면 어떤 방법이 있을까? 우선 외국인 선수 엔트리 확대를 고려해봐야 할 것이다. 한국의 저출산 문제에서도 하나의 해결책으로 나오는 것이 외국인 유입과 다문화 가정 확대다. 프로야구에서도 이와 일맥상통한다. 한국 야구 선수가 부족하다면 해외에서 찾아보는 것이다. 현재 KBO리그에서 외국인 선수 제도는 3명 보유 3명 출전으로 제한이 걸려있다. 그리고 2023년부터 팀별로 투수 1명, 타자 1명씩 육성형 외국인 선수가 추가된다. 현재 일본 프로야구는 외국인 선수 보유 수에 제한이 없고 1군 등록은 4명까지 가능하다. 팀마다 적으면 4명부터 많으면 10명까지 외국인 선수를 보유하고 있다.

한국 역시 육성형 외국인 선수 제도로 외국인 선수 기용에 일정 부분 개선이 이뤄질 것으로 보인다. 그리고 더 나아가 1군 경기에 출전 가능한 선수의 숫자도 늘릴 필요가 있다. 혹은 아시아 쿼터제를 통해 아시아 선수들을 추가로 등록할 수 있는 조항을 만드는 방법도 있다. 이 경우 해외 진출을 노리는 대만 선수, 혹은 일본 독립리그 출신 선수 등이 대상자가 될 것으로 보인다. 물론 외국인 선수 출전 수 확대는 선수협의 반대가 거셀 것으로 예상된다. 외국인 선수의 자리가 늘어날수록 한국 선수들의 자리는 좁아지기 마련이다. 자국 선수들의 육성도 어느 정도 보장되어야 하기에 적절한 타협점을 찾아봐야 할 것이다.

결론

앞서 나온 내용처럼 양대리그에는 명확한 장점과 단점이 모두 존재한다. 신의 한 수가 될 수도, 혹은 악수가 될 수도 있는 것이 양대리그다. 지금까지 나온 내용을 토대로 양대리그 도입을 가정하고 가상 시뮬레이션을 돌려보려 한다. 시나리오를 통해 요약본을 만든다고 보면 좋을 것이다. 장점과 단점을 모두 나타내며 실제 있을 법한 일로 구성해보았다. 만약 2023년 KBO리그에 양대리그가 도입된다면 어떻게 될까?

양대리그 시뮬레이션

“2023년 3월 25일, 오늘은 프로야구 개막일이다. 몇 년 전부터 KBO리그는 가파른 인기 하락세로 위기를 실감하고 있다. 이에 따라 KBO는 인기 증진을 위한 개혁으로 양대리그를 도입하기로 한다. 2000년 이후 24년 만에 프로야구에 양대리그가 부활해 팬들의 기대감이 치솟고 있다. 올해부터 KBO리그는 드림리그(키움·SSG·롯데·삼성·NC)와 호프리그(두산·LG·KT·KIA·한화)로 나뉘어 리그가 진행된다. 무슨 기준으로 나눴는지 알 수 없다며 벌써 언론과 인터넷 커뮤니티는 뜨겁다. 모 지방구단 사장은 같은 리그 팀들의 저조한 관중 동원력을 우려하며 불만을 내비쳤다. 팀별 126경기(동일 리그 팀과 24경기, 타 리그 팀과 6경기)씩 총 630경기가 치러지는 정규시즌 일정이다. 더불어 포스트시즌 방식이 대폭 변경됐다. 각 리그의 1~3위 팀이 포스트시즌에 진출하며 2, 3위 팀이 먼저 준플레이오프(5판 3선승제)에서 맞붙는다. 1위 팀은 플레이오프로 직행해 준플레이오프 승자와 7판 4선승제로 경기를 치른다. 그리고 각 리그의 플레이오프 승자끼리 한국시리즈(7전 4선승제)를 통해 우승팀을 가리게 된다.”

“7월 10일, 5주 동안 진행된 ‘타이어뱅크’ 교류전 시리즈가 오늘로 끝났다. NC가 호프리그 팀들을 압도하며 교류전 1위에 올랐고 나성범이 교류전 MVP를 수상했다. NC의 선전을 필두로 드림리그는 호프리그보다 더 많은 승리를 거뒀다. 드림리그 소속 선수들에게도 부상으로 타이어 교환권이 주어진다. 이제 곧 양대리그 시행 이후 첫 올스타전이 열리게 된다. 7월 31일, 트레이드 기한 마감을 앞두고 시장 물밑 전쟁이 치열하다. 호프리그 2위 KIA는 1위 도약을 위해 삼성으로부터 원태인을 영입한다. 드림리그 최하위 삼성은 대신 유망주 3명을 받아 미래를 준비하는 듯하다. 다른 구단들도 타 리그 팀과의 트레이드에 적극적이다. 전반기에만 12건의 트레이드가 성사되며 역대 선수 이동이 가장 활발한 시즌을 보내고 있다.”

“10월 5일, 예정된 일정이 끝나고 모든 구단은 우천으로 연기된 잔여 경기를 치르고 있다. 올해는 길어진 장마 탓에 유독 비로 취소된 경기가 많이 나왔다. 고척 돔을 홈구장으로 하는 키움을 비롯해 드림리그 팀들은 비교적 우천 취소가 덜 나오게 됐다. 호프리그 팀들이 바쁘게 일정을 소화하고 있는 가운데 드림리그 팀들은 비교적 여유로운 일정이다. 여기에 SSG는 인천 청라 지역에 돔구장 착공에 들어갔다. 지난해 지방선거에서 당선된 OOO 부산 시장은 시민들에게 사직 돔구장을 예고했다. 몇 년 뒤 닥칠지 모르는 일정 불균형 문제에 KBO는 고심에 빠졌다.”

“10월 19일, 정규시즌 일정이 마감되고 포스트시즌 진출팀이 모두 확정됐다. 드림리그는 NC, 키움, SSG가 차례대로 1~3위를, 호프리그는 LG, KIA, 한화가 1~3위를 기록했다. 이번 가을야구 경쟁은 다소 싱거웠다는 평가가 많다. 드림리그 4, 5위 롯데, 삼성이 일찌감치 내년 시즌을 준비했고, NC는 압도적인 선두로 1위를 굳건히 지켰다. 포스트시즌에서 2위와 3위는 거의 차이가 없어 키움과 SSG도 시즌 막판에는 주전 대다수에게 휴식을 제공했다. 교류전 이후 같은 리그의 비슷한 팀과의 경기가 이어지면서 흥미가 떨어졌다는 것도 문제였다. 시즌 막판으로 갈수록 경기장을 찾는 관중들은 줄었다. 또한, 리그 간 인기 차이도 극심했다. 드림리그는 전통적인 인기 구단 롯데와 삼성의 부진으로 관중 수급에 어려움을 겪었다. 반면, 호프리그는 인기 구단이 모두 선전하며 드림리그 대비 2배에 가까운 관중을 모았다.”

“11월 12일, 2023 KBO리그가 막을 내렸다. 이번 포스트시즌은 이변의 연속이었다. 우선 정규시즌 전체 승률 6위였던 SSG가 키움과 NC를 연이어 격파하고 한국시리즈에 올라갔다는 점이다. 모두 최종전까지 가는 치열한 승부였다. 하지만 SSG는 전력의 한계를 드러내 호프리그 2위 KIA에 4연패를 당하며 준우승에 그쳤다. 정규시즌 압도적인 1위를 기록하고도 플레이오프에서 탈락한 NC 이동욱 감독은 공개적으로 불만을 터트렸다. 정규시즌 1위로서 갖는 이점이 별로 없다는 것이 불만이었다. 포스트시즌에서의 이점이 확연히 줄었을뿐더러 일정 불균형으로 쉬는 날이 많아 경기력 유지가 어렵다는 것이 그 이유였다. 이 발언을 두고 팬들 간의 설왕설래가 며칠간 이어지고 있다. 새로운 포스트시즌 제도에 팬들은 색다른 재미를 느끼는 팬들도 있었지만 정규시즌의 의미가 퇴색된다는 의견도 있었다.”

“12월 1일, KBO리그 윈터미팅에서 KBO 관계자와 각 구단 단장들이 모여 한 해를 되돌아보는 시간을 가졌다. 가장 많이 나온 얘기는 리그를 나눈 기준에 대한 불만이었다. 구단마다 입장 차이가 있으니 저마다 나오는 불만도 달랐다. A 구단 단장은 리그의 인기 불균형으로 본인 구단도 피해를 본다고 호소했으며, B 구단 단장은 리그 간 전략 차이가 심하다는 의견을 내기도 했다. 롯데 성민규 단장은 영남 지방 세 구단이 한 리그에 모여 이동 거리가 예년보다 짧아졌다는 만족스러운 평을 내놓았다. 10 구단 체제로 인한 문제는 모든 관계자들이 입을 모아 공감했다. 각 리그가 홀수 팀으로 구성되어 일정 문제가 있었고, 포스트시즌 진출 팀도 너무 많았다. 보다 완성도 있는 양대리그를 위해선 적어도 12개 구단은 되어야 한다는 의견이었다. 그렇지만 현 상황에서 신 구단 창단을 통한 리그 확장이 어렵다는 것은 모두가 알고 있었다.”

최종 의견

결론적인 의견으로 양대리그는 현시점에서 도입이 어렵다는 생각이다. 어떠한 이유로 야구의 인기가 다시 상승하고 유소년 선수 팜에 좋아져 12개의 구단을 운영할 여력이 되지 않는다면 말이다. 현재 상황에서 위기를 탈피하고 인기를 높이기 위해 양대리그를 도입하기엔 위험성이 크다. 인기가 선행되어야 양대리그도 가능하다고 보인다. 기본적으로 현재는 프로야구의 이미지가 너무 좋지 않다. 몇 년째 이어져 오는 선수들의 음주, 폭행, 사생활 문제들이 그들의 이미지를 갉아먹고 있다. 홍보 목적으로 구단을 운영하는 모기업이 이런 문제를 가만두고 볼 리 없다. 작게는 지원 축소부터 크게는 매각까지 고려할 수 있을 것이다. 외부 기업에 매력적인 리그가 돼야 리그 확장도, 스폰서십 유치도 더 수월해진다. 자생력이 없는 KBO리그는 결국 기업의 눈치를 볼 수밖에 없다. 양대리그를 논하기에 앞서 리그의 이미지를 신경 쓰고 팬들의 의견을 더 귀담아듣는 과정이 선행되어야 한다. 다만, 양대리그가 완전히 버려둘 카드는 아니다. 분명 도입했을 때의 장점이 있기 때문에 장기적인 관점에서 양대리그를 준비할 필요가 있다. 지금은 시기상조라고 느껴진다. 다만, 프로야구의 지향점이 되었으면 하는 바람은 같다.

Reference

장현구(2011년 3월 28일). KBO, 2020년까지 12개 구단 양대리그 확립. 연합뉴스, Retrieved 10월 9일, 2021년, from https://www.yna.co.kr/view/AKR20110328206900007

KBO(2021년 10월 9일). 팀순위. KBO, Retrieved 10월 9일, 2021년, from https://www.koreabaseball.com/TeamRank/TeamRank.aspx

KBO(2021년 10월 9일). KBO리그 연도별 관중현황. KBO, Retrieved 10월 9일, 2021년, from https://www.koreabaseball.com/History/Crowd/GraphYear.aspx

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2013, April 1). National League. Encyclopedia Britannica, Retrieved October 9, 2021, from https://www.britannica.com/topic/National-League

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2013, April 1). American League. Encyclopedia Britannica, Retrieved October 9, 2021, from https://www.britannica.com/topic/American-League

Augustyn, A. (2020, November 18). Major League Baseball. Encyclopedia Britannica, Retrieved October 9, 2021, from https://www.britannica.com/topic/Major-League-Baseball

Nowlin, Bill. (2019). Did MLB Exist Before the Year 2000?. Fall 2019 Baseball Research Journal, 49(2). 63-66

스포츠투아이. (2021). KBO 2021 한국프로야구 연감. 서울: KBO

천병혁(2021년 10월 6일). [천병혁의 야구세상] '가을야구' 확대가 흥행 추세인데…역행하는 KBO리그. 연합뉴스, Retrieved 10월 9일, 2021년, from https://www.yna.co.kr/view/AKR20211004056100007

Prisbell, Eric. (2020, September 28). MLB eyes revenue boost from larger postseason. Sports Business Journal, Retrieved October 9, 2021, from https://www.sportsbusinessjournal.com/Journal/Issues/2020/09/28/Leagues-and-Governing-Bodies/MLB-postseason.aspx

Perry, Dayn. (2021, October 5). MLB's postseason format is likely headed for big changes next year; here's what it might look like. CBS Sports, Retrieved October 9, 2021, from https://www.cbssports.com/mlb/news/mlbs-postseason-format-is-likely-headed-for-big-changes-next-year-heres-what-it-might-look-like/

spotrac(2021, October 10). MLB Transactions. spotrac, Retrieved October 10, 2021, from https://www.spotrac.com/mlb/transactions/trade/

NPB(2021, October 10). トレ-ド 公示. NPB, Retrieved October 10, 2021, from https://npb.jp/announcement/2021/pn_traded.html

伊藤, 歩(2017, July 6). プロ野球交流戦は球団経営の「お荷物」なのか. TOYOKEIZAI, Retrieved October 10, 2021, from https://toyokeizai.net/articles/-/179226

한국갤럽조사연구소(2021년 3월 31일). 프로야구에 대한 여론조사 - 선호 구단, 예상 우승팀, 좋아하는 선수, 관심도. 한국갤럽조사연구소, Retrieved 10월 10일, 2021년, from https://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=1191

Pickman, Ben. (2021, Jan 25). Report: MLBPA Rejects MLB Proposal for Universal DH, Expanded Playoffs. Sports Illustrated, Retrieved October 10, 2021, from https://www.si.com/mlb/2021/01/25/mlbpa-proposal-rejects-mlb-dh-expanded-playoffs

Sponichi(2020, December 17). プロ野球選手会が決起 セDH制導入“賛同” 炭谷会長、現場の意見を「提言していきたい」. Sponichi, Retrieved October 10, 2021, from https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2020/12/17/kiji/20201216s00001173599000c.html

교수님 피드백

6점

- 야구를 모르는 팬의 입장이라면, 다른 공약은 이해가 갈 수도 있지만, 왜 양대리그는 필요한가? 에 대한 답을 줄 수 있는지? 짧게라도 이 중요성과 당위성은 도입 부분에 명시했어야 함

- 오히려 리그당 4팀 전체 8팀 밖에 없는 리그에서 양대리그를 진행하는게 더 이해가 안가는게 아닐지?

- 그렇다면 예전의 비전을 못 이뤘다고 비판할게 아니라, 그때의 비전들이 잘못됐다고 주장할 수도 있는게 아닌지?

- 글이 지난 번보단 많이 좋아졌고, 이 자체로 연구법만 조금 더 수정한다면, 졸업 논문으로도 크게 손색이 없음. 다만 단락간 transition 문제는 더 노력해야 함

자체 피드백

이번엔 글을 쓰기 전에 먼저 글의 구조를 잡고 시작했다.

첫 번째 글보다는 전반적으로 확연히 나아졌다고 생각.

원래 한국에서 양대리그는 현실적으로 어렵다는 생각이 컸지만 KBO리그에 도입한다면 어떨까 하는 생각에 주제를 잡음.